根据我国《刑法》规定,诈骗罪的数额标准因地区和具体情形而异。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。法律与道德的边界并不完全重合。虽然法律对诈骗行为有明确的数额规定,但道德上对欺骗行为的容忍度较低,认为任何形式的欺骗都是不道德的。在法律和道德的层面上,对于欺骗行为的界定和评价是不同的。在法律上,我们以数额为标准来判定是否构成犯罪;在道德上,我们则更注重行为的本质和影响。在面对欺骗行为时,我们应该既遵守法律规定,又注重道德约束,以维护社会的公正和和谐。

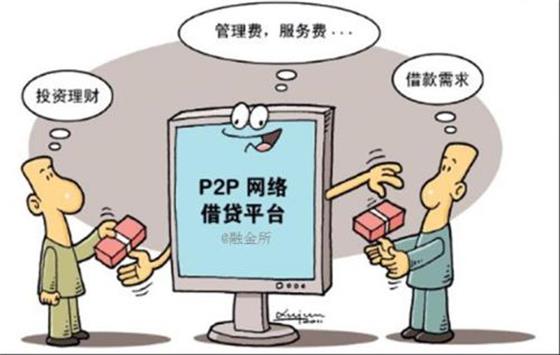

在当今社会,随着信息技术的飞速发展和网络支付的普及,诈骗行为也呈现出多样化的趋势,从传统的电话诈骗、短信诈骗到如今的网络诈骗、社交媒体诈骗,形式层出不穷,一个长期困扰公众和法律界的问题是:“多少钱定为诈骗”?这个问题不仅关乎法律的具体规定,更涉及到社会道德的底线和公众对公平正义的期待。

法律视角:数额标准的设定

根据我国《刑法》的相关规定,诈骗罪的构成要件包括:以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物,这里,“数额较大”是一个关键性的标准,它直接决定了行为是否构成犯罪以及可能面临的法律后果,根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

这一标准的设定,旨在平衡打击犯罪与保护公民财产权益之间的关系,既不使法律过于严苛,也不让犯罪分子轻易逃脱法律的制裁,值得注意的是,虽然法律规定了具体的金额界限,但并非所有低于这一标准的诈骗行为都不受法律追究,对于那些虽未达到数额较大标准,但具有其他严重情节(如造成被害人自杀、精神失常等)的诈骗行为,同样可以依据相关法律条款进行定罪量刑。

道德视角:超越金额的考量

从更广泛的道德视角来看,“多少钱定为诈骗”并不仅仅是一个法律问题,道德层面对于诈骗的谴责,往往超越了具体的金额限制,诚然,法律是维护社会秩序的最后一道防线,但它无法涵盖所有社会伦理的细微之处,在许多情况下,即使诈骗金额未达到法定标准,但若行为人以欺骗手段获取他人财物,尤其是对弱势群体或亲朋好友实施欺诈,这种行为在道德上同样应当受到谴责。

一位老人因轻信“保健品能治病”而购买了大量昂贵但无效的产品,虽然涉案金额可能未达到刑事立案标准,但其子女的孝心被辜负、家庭经济负担加重的后果,在道德上同样令人不齿,尽管法律有其局限性,但社会舆论和道德评判在某种程度上能够起到补充和警示的作用,促使人们自觉遵守诚信原则,减少欺诈行为的发生。

预防与教育:构建防骗长城

面对日益复杂的诈骗手段和不断变化的犯罪形态,“多少钱定为诈骗”的讨论不应仅仅停留在法律条文的解读上,更重要的是,如何通过教育、宣传和技术手段来提高公众的防骗意识和能力,这包括:

1、加强法治教育:通过学校、社区、媒体等多种渠道普及法律知识,让公众了解诈骗的法律定义和后果,增强自我保护意识。

2、提高技术防范:随着网络技术的发展,应加强对网络支付、个人信息保护等方面的技术培训,提高公众识别和防范网络诈骗的能力。

3、建立预警机制:政府和相关部门应建立和完善反诈骗预警系统,及时发布诈骗预警信息,帮助公众识别和避免各类诈骗陷阱。

4、鼓励举报和惩处:建立便捷的举报渠道,鼓励公众积极举报身边的诈骗行为;对查实的诈骗案件依法严惩,形成强大的震慑力。

“多少钱定为诈骗”的问题,实际上触及了法律与道德的双重维度,从法律角度看,明确的金额标准为司法实践提供了依据;从道德角度看,对欺诈行为的谴责超越了金钱的界限,在打击和预防诈骗的过程中,既要依靠法律的刚性约束,也要发挥道德的柔性引导,只有当法律与道德相辅相成、共同作用时,才能更有效地维护社会的公平正义和和谐稳定,作为社会成员的我们,更应当时刻警醒自己,坚守诚信原则,不触碰欺诈的底线,共同营造一个诚信、和谐的社会环境。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号